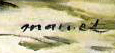

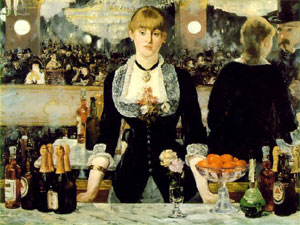

Au début des années 60, Manet, à la manière d'un flâneur, parcourt sans relâche Paris, qui changeait alors de jour en jour, pour en déceler les caractéristiques les plus subtiles, les transformations, dessinant dans son carnet "un rien, un profil, un chapeau, en un mot une impression fugitive". Manet fut accepté au Salon en 1861 avec un autre tableau plus complaisant de la mode espagnole de la même facture que "Lola de Valence" (1862).

Salué par de nombreux jeunes peintres qui admiraient en lui un novateur conscient de ses effets, Manet se trouva, un peu contre son gré, au centre d'une dispute opposant les défenseurs de l'art académique aux artistes « refusés ». Manet, qui avait une ambition de réussite bourgeoise, devait souffrir toute sa vie de ce que sa peinture, portée par une grande intuition artistique, ne lui vaille qu'une notoriété sulfureuse, mais point de reconnaissance officielle.

A partir de 1866, Émile Zola, qui allait devenir son ami, prit fait et cause dans l'Evènement pour l'art de Manet et la nouvelle conception artistique qu'il désignait sous le nom de "Naturalisme". Pendant la seconde moitié des années 1860, Manet devint le peintre le plus respecté d'un groupe d'artistes, d'écrivains et d'amateurs d'art qui se rencontraient au Café Guerbois, rue des Batignolles. Le peintre Fantin-Latour, après son "Hommage à Delacroix", peindra "Un atelier aux Batignolles" (1870) où Manet occupe cette fois la place du maître vénéré devant un cercle au sein duquel figurent Zola, Astruc, Renoir, Monet et Bazille. Si les jeunes peintres qui allaient être le noyau de l'impressionnisme, Edgar Degas , Claude Monet , Auguste Renoir , Alfred Sisley , Camille Pissarro et Paul Cézanne , subirent l'influence de Manet, ceux-ci devaient par la suite en retour influencer son art, le rendant plus sensible aux jeux de lumière. Il faut voir en Manet plutôt qu'un représentant à part entière de l'impressionnisme, un puissant inspirateur de celui-ci Manet devait encore peindre dans cette décennie plusieurs chefs-d-oeuvre, comme "Le fifre" (1866) - qui fut refusé au Salon -, "La lecture" (1865-73), "Le repos" (1870). Manet dont les convictions étaient républicaines s'engagea dans la Garde Nationale lors de la guerre de 1870 et vécut la Commune à Paris. Sous l'influence de ses élèves, Berthe Morisot et Eva Gonzalès, et de ses amis impressionnistes, Manet allait expérimenter la peinture de figures en lumière naturelle dans des toiles comme "Le chemin de fer, Gare Saint-Lazare" 1872-73 ou "Sur la plage" 1873. En 1874, l'artiste choisit de ne pas participer à la première exposition impressionniste. Il devait par la suite continuerà exposer régulièrement au Salon où sa notoriété ne cessera de s'affirmer. Pendant l'été 1874, Manet rendant visite à Monet et sa famille installés à Argenteuil s'ouvrit à l'impressionnisme et la peinture en plein air. Il y peint "La famille Monet au jardin" , "Claude Monet et sa femme dans son studio flottant", "Argenteuil". Manet allait désormais adhérer totalement à l'Impressionnisme et soutenir particulièrement Monet, achetant à son insu des toiles qu'il bradait 100 francs pièce, ou cherchant à gagner le critique Wolff à l'art de Monet et de ses amis. En 1877, Manet devait encore provoquer les critiques avec "Nana", représentation grandeur nature d'une jeune femme, en jupons et corsage, en train de se poudrer en présence d'un homme qui l'attend, qui fut refusé au Salon. Manet connaîtra tardivement la reconnaissance officielle à laquelle il aspirait : il deviendra en 1881 un "hors concours" du Salon en obtenant une médaille avec "Le portrait de Mr Pertuisait" , et sera nommé Chevalier de la Légion d'honneur, sur proposition de son ami A. Proust, devenu ministre des Beaux-Arts.

Il mourut à Paris le 30 avril 1883, laissant une œuvre importante, comprenant plus de quatre cents peintures à l'huile, des pastels et de nombreuses aquarelles.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

14.8.12

Les grands peintres impressionnistes - Edouard Manet - 1832-1883

Canada: une femme victime de brutalité policière

Le "Journal de Montréal" relate les faits:

"Une dame aurait été victime d'une arrestation musclée dans le Vieux-Montréal samedi soir, alors que son conjoint et elle revenaient d'une croisière pour souligner leurs fiançailles.

La femme, qui s'est confiée au Vrai négociateur, Claude Poirier, sur les ondes de LCN mardi matin, soutient que lorsqu'elle a quitté le bateau avec son conjoint pour récupérer leur voiture, des policiers les ont interceptés.

Les agents auraient alors demandé au couple de se soumettre à un alcotest, que l'homme a échoué.

«Les policiers étaient très arrogants et vulgaires, a soutenu la femme. Ils ont dit qu'on avait gâché leur soirée et qu'on allait payer pour ça. Ils m'ont demandé d'attendre dans l'auto et ont fouillé mon copain.»

Elle aurait alors demandé aux agents ce qui allait se passer. Ce à quoi l'un d'eux aurait répondu : «décâlisse dans le char pis ça presse!».

La dame aurait alors voulu prendre l'argent de son conjoint, qu'il avait dû sortir de ses poches. On l'aurait alors sommée de se taire: «Ta gueule, on t'a dit!».

Une agente aurait alors tendu les billets de banque à la dame, avant de lui assener un coup de poing au visage et de l'asperger de poivre de cayenne. Selon la victime présumée, elle aurait été projetée au sol et souffrirait actuellement d'une fracture à l'épaule et de nombreuses contusions.

Des caméras de surveillance pourraient avoir filmé la scène, qui s'est déroulée dans un stationnement.

Six chefs d'accusation ont été déposés contre la femme, dont celui de voies de fait contre un agent de la paix. «J'aurais supposément mordu et craché au visage», a-t-elle mentionné.

Elle entend porter plainte en déontologie policière pour brutalité.

LE JOURNAL DE MONTREAL

Nous savons tous comme, partout dans le monde, les policiers sont de parfaits gentlemen...C'est pourquoi nous ne croyons pas une seule seconde qu'ils aient pu se rendre coupables de brutalités... D'ailleurs, ce serait un fait unique que des policiers agressent d'honnêtes citoyens. Vous y croyez, vous?!

JOANMIRA

Historia - Guerra do Paraguai

Guerra do Paraguai também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, aconteceu entre 1864/65-70, foi o conflito mais sangrento na história latino-americana, travada entre o Paraguai e os países aliados da Argentina, Brasil e Uruguai.

O Paraguai tinha sido envolvido em disputas de fronteira e tarifária com os seus vizinhos mais poderosos, Argentina e Brasil, por ano. Os uruguaios também haviam lutado para alcançar e manter sua independência em relação aos mesmos poderes, especialmente da Argentina.

Em 1864, o Brasil ajudou o líder do Partido Colorado do Uruguai a derrubar seu oponente Partido Blanco, ao que o ditador do Paraguai, Francisco Solano López, acreditava que havia ameaçado o equilibrio regional do poder, e entrou em guerra com o Brasil.

Bartolomé Mitre, presidente da Argentina, organizou então uma aliança com o Brasil e Colorado-controlados Uruguai (Tríplice Aliança), e juntos eles declararam guerra ao Paraguai em 01 de maio de 1865.

Bartolomé Mitre, presidente da Argentina, organizou então uma aliança com o Brasil e Colorado-controlados Uruguai (Tríplice Aliança), e juntos eles declararam guerra ao Paraguai em 01 de maio de 1865.

Francisco Solano López então formou um exercito de 50.000 homens, então o mais forte na América Latina, isso foi visto por muitos como uma agressão para o engrandecimento nacional, mas, como a guerra avançava, muitos argentinos e outros viam o conflito como uma guerra de conquista de BartoloméMitre.

No início da guerra, em 1865, as forças paraguaias avançaram para o norte para a província brasileira de Mato Grosso e para o sul para a província do Rio Grande do Sul. Problemas logísticos e o acúmulo da força das tropas aliadas, que logo em desvantagem numérica do Paraguai por 10 a 1, foram forçados a retirar os paraguaios por trás de suas fronteiras. Em junho de 1865 as forças navais brasileiras derrotaram uma flotilha paraguaia, no rio Paraná, perto da cidade argentina de Corrientes, em janeiro de 1866 os aliados bloquearam os rios que levavam ao Paraguai. Em abril, Mitre levou uma força aliada de invasores para sudoeste do Paraguai, mas foi impedido de avançar por dois anos. Ferozes batalhas foram travadas, a mais notável, foi vencida pelos paraguaios em Curupayty, em setembro de 1866, fato que inibiu qualquer ofensiva dos aliados por quase um ano. Ambos os lados sofreram pesadas perdas na campanha.

Em janeiro de 1868 Mitre foi substituído como comandante. Em fevereiro as embarcações brasileiras quebraram as defesas paraguaias na fortaleza do rio Humaitá, perto da confluência dos rios Paraná e Paraguai, e bombardeou a capital Assunção. Na Campanha de Lomas Valentinas em dezembro, o exército paraguaio foi aniquilado. Francisco Solano López fugiu para o norte e foi morto em 1 de março de 1870.

O povo paraguaio estava fanaticamente envolvido com os ideais de López de guerra, e como resultado eles lutaram até o ponto de dissolução. A guerra deixou o Paraguai totalmente prostrado; sua população antes da guerra era de cerca de 525 mil e foi reduzido para cerca de 221.000 em 1871, dos quais apenas cerca de 28 mil eram homens.

Durante a guerra os paraguaios sofreram não só com o ataque do inimigo, mas também de desnutrição, doenças e a dominação de López, que torturou e matou um número incontável. Argentina e Brasil anexa cerca de 140.000 quilômetros quadrados do território paraguaio: Argentina ficou com a maior parte da região de Misiones e parte do Chaco entre o Bermejo e Pilcomayo rios; o Brasil aumentou a sua província de Mato Grosso. Ambos exigiram uma indenização de grande porte (que nunca foi pago). Enquanto isso, os colorados ganharam o controle do Uruguai, e eles mantiveram esse controle até 1958.

O álbum de fotografias da Revolução Russa

Em novembro de 1917, James Maxwell Pringle, funcionário do First National Bank, de Nova York, se viu em meio ao turbilhão da Revolução Russa durante uma viagem de negócios. Pringle fotografou tudo com olhar de estrangeiro e turista. Manteve distância dos fatos mas foi atento para registrar o clima e as marcas daquela época.

Pringle chegou a Petrograd (atual São Petersburgo) dias depois Revolução de Outubro, na qual os bolcheviques derrubaram o governo provisório – instaurado depois da deposição do Czar Nicolau II, em fevereiro daquele mesmo ano. Além de cenas comuns do dia a dia, as imagens mostram prédios esburacados por balas, barricadas em algumas ruas e covas sendo feitas para os mortos dos confrontos.

A viagem durou até março de 1918 e Pringle circulou pelas cidades russas de Moscou, São Petersburgo, Vologda, Vereshchagin e Novo-Nikolaevsk – além de ter passado por Japão, Coreia do Sul e China.

Todas as imagens da viagem foram reunidas por James Maxwell Pringle num álbum de fotografias com algumas importantíssimas identificações históricas O álbum foi doado pela família de Pringle à Biblioteca do Congresso Americano que digitalizou algumas páginas e mantém o álbum completo em exposição.

Alexandre Belém

6. Canal Fontanka no rio Veva em Petrograd (São Petersburgo), Rússia – 1917/1918. (James Maxwell Pringle/Libray of Congress)

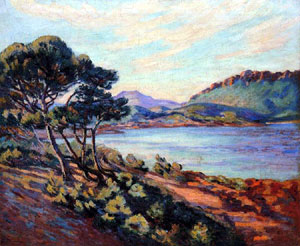

Les grands peintres impressionnistes - Armand Guillaumin - 1841-1927

Peintre paysagiste au coloris intense, il se distingua par ses paysages de la Région Parisienne, de la Creuse et de l'Esterel. Né à Paris dans une famille ouvrière récemment émigrée de Moulins dans le Bourbonnais, où enfant il passa ses vacances, il commença à travailler à Paris dans le magasin de son oncle en 1857 à 15 ans tout en étudiant le dessin le soir. En 1860 il fut embauché sur la ligne de chemin de fer Paris-Orléans, continuant à pratiquer le dessin pendant ses loisirs, avant d'étudier à l'Académie Suisse où il fit la connaissance de Cézanne et Pissaro, avec lesquels il restera toute sa vie en étroite collaboration et amitié. |

Ne pouvant vivre de sa peinture, en 1868 après deux années sans travail, il obtint un emploi dans les Ponts et Chaussées, travaillant la nuit afin de pouvoir peindre pendant la journée.

Au début des années 70, il travailla avec Pissarro à Pontoise, un village de cultivateurs à peine touché par l'industrialisation où celui-ci s'était établi, partageant avec lui l'amour du paysage et reprenant sa facture et sa composition picturale soigneusement ordonnée.

| Ils rendent alors souvent visite à Auvers à Paul Gachet, médecin pratiquant à Paris dans un quartier ouvrier, socialiste, libre-penseur, et habitué du Café Guerbois. Il y côtoya aussi Cézanne, venu s'installer à Pontoise en 1872 pour mieux suivre les instructions de son mentor Pissarro, puis à Auvers en 1873 où le Dr Gachet avait mis à sa disposition un logement. Cézanne fit un portrait de Guillaumin intitulé "Guillaumin au Pendu", Cézanne, à cette époque, signant ainsi fréquemment ses oeuvres. En 1874, il habite dans le même immeuble que Cézanne avec lequel il travaille en étroite collaboration, puis en 1875 il loue l'ancien atelier de Daubigny. |

| De son travail avec Pissarro et Cézanne, Guillaumin devait développer un art du paysage, avec des perspectives ouvertes par des chemins tournants, pouvant aussi parfois y faire intervenir une vision de l'industrie teintée d'un certain romantisme. Ici les volutes de fumée sortant des cheminées d'usine se détachent sur un coucher de soleil rouge or tels des drapeaux triomphants . |

| Zola dans son article "Le Naturalisme au Salon" en 1880 écrit : "[...] Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec M. Édouard Manet, avec les impressionnistes, MM. Claude Monet, Renoir, Pissarro, Guillaumin, d'autres encore. | ||

| Ceux-ci se proposent de sortir de l'atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles, et d'aller peindre en plein air, simple fait dont les conséquences sont considérables. En plein air, la lumière n'est plus unique, et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière [...] est ce qu'on a appelé plus ou moins proprement l'impressionnisme, parce qu'un tableau devient dès lors l'impression d'un moment éprouvée devant la nature . [...] MM. Pissarro, Sisley, Guillaumin ont marché à la suite de M. Claude Monet[...] et ils se sont appliqués à rendre des coins de nature autour de Paris, sous la vraie lumière du soleil, sans reculer devant les effets de coloration les plus imprévus. " | | |

Vers la fin de la décennie 1880 il devint un ami de Van Gogh, et certaines de ses toiles furent vendues par Théo Van Gogh.

En 1886, il se fera connaître en Amérique lors de l'exposition sur les Peintres Impressionnistes organisée par le marchand d'art Durand-Ruel.

| En 1886 il épousa sa cousine, Marie-Joséphine Charreton, professeur d'école, qui le supportera financièrement. Dans les années 1890, sa peinture devait devenir plus subjective, et il commença à utiliser des couleurs très expressives, anticipant bientôt les fauves. En 1892 il gagna à la Loterie Nationale, ce qui lui permit dès lors d'être indépendant sur le plan financier et de se concentrer sur sa peinture. Il se déplacera dès lors régulièrement entre Crozant dans la Creuse, où il loua une maison à partir de 1892, Agay, sur la Commune de Saint-Raphaël au pied de l'Esterel, et Saint-Palais-sur-Mer, station balnéaire de la Charente Maritime. Il effectue également un voyage en Hollande en 1903-04. |

| Crozant, un petit village dans un site sauvage dominant le confluent des rivières de la Grande Creuse et de la Sédelle, avait été lancé auprès des artistes, romanciers, musiciens et peintres, par Georges Sand après qu'elle se fut installée tout près à Gargilesse en 1857. Le site de la vallée de la Creuse devait attirer de nombreux peintres, y compris Monet qui y restera 3 mois en 1889 et y peignit 23 toiles. Une école de peinture, "l'Ecole de Crozant", y avait vu le jour dès 1864, qui connût ses heures de gloire entre les années 1890 et 1920. Le nom d'Armand Guillaumin y est aujourd'hui indissociablement lié. |

Guillaumin dont la vie fut longue puisqu'il mourut en 1927 à l'âge de 86 ans fut le dernier survivant du groupe des Impressionnistes, dont il fut un des plus fidèle et loyal membre.

Inscription à :

Articles (Atom)

ENDROITS ETRANGES ET TERRIFIANTS - La forêt Aokigahara, une forêt « suicide » au Japon

Aokigahara est une forêt au pied du mont Fuji où des centaines de personnes sont allées se suicider chaque années depuis les années 1950. Le...